党建引领强基础,助推科普工作提质增效

近年来,思南县科学技术协会积极探索“党建+科普”特色品牌创建,扎实开展科普系列活动,促进党建工作与科普工作深度融合发展,助推全民科学素质提升。

强化党建赋能,健全科普体系

夯实基层组织建设。为提升基层科协凝聚力,着力加强基层科协组织建设,全面推行“三长”(即医院院长、中小学校校长、农技站站长)进入基层科协组织领导队伍机制,实现了28个乡镇(街道)科协组织全覆盖,健全乡镇(街道)科普工作站28个,明确科普工作人员89名,注册志愿服务队伍28支,科技志愿者993余人。全县各村(社区)均成立科普协会,设立科普工作站,并组建科技志愿服务队。

夯实行业学会建设。县科协不断加强学会组织建设,全县重点行业领域和企业党组织积极组建行业学会和科协组织,其中,组建思林电厂、县人民医院、县职校、西南水泥厂等企(事)业科协4个,教育促进会等学会(协会、研究会、促进会)10个,59个县直单位(部门)、17省(市)驻思单位明确1名班子成员分管科技、科普工作,有1名具体人员办公。同时,结合各行业领域特点积极组织科普工作者、党员干部大力开展科学普及和科技创新等工作,把科协工作与机关党建工作同安排同部署,推动科普科技事业高质量发展。

夯实科普阵地建设。充分利用各类文化设施、党群服务中心、新时代文明实践中心,以“党建+科普”模式建设科普阵地,先后创建科普示范乡镇12个,科普示范村(社区)58个,农村科普示范基地40个、县级科普教育基地8个、省级科普教育基地2个,国家级科普教育基地1个,校园科技场馆4个、小平科技实验室1个,青少年科技教育基地5个,科技教育特色学校4所,命名表彰各类科技示范户5280户。以产业基地为阵地的实用技术培训基地56个,以校园为阵地的科普素质提升培训基地268个,以景区为阵地的科普实训基地4个,以县乡两级医疗机构为主体的健康养生培训基地28个,以乡村新时代文明实践中心为主体的农民素质提升培训基地489个。

建强人才队伍,挖掘潜在资源

加强行业人才队伍建设。把基层“三长”、乡土人才、教师、农业技术、医疗卫生等人才作为科普骨干,打造了一支覆盖教育、卫生、农技、加工等领域的科技科普人才队伍,经常深入基层开展科技服务活动。截至目前,全县建立科普中国信息员队伍28支,注册科普中国信息员4401人,科技志愿服务队87支,注册志愿者8000余人。组建了由全县236名农业科技专家和168名高级教师的科技人才服务团、教育专家服务团,形成了以县科协为龙头,乡镇(街道)科协为骨干,专业技术协会、科普志愿者队伍为纽带,科技示范户为辐射点的科技科普人才队伍体系。

加强人才交流平台建设。结合新形势下科技工作者的新需求,科协组织及时调整完善“科技工作者之家”建设,打造“网上科技工作者之家”,建立“科技工作者之家”微信群。同时,各乡镇(街道)科协、县直部门依托“科普工作站”打造“科技工作者之家”服务阵地,推动“科技工作者之家”建设由传统的“无形之家”向有实体阵地的“有形之家”“温馨之家”转变,形成了“科技工作者之家”建设线上线下结合,积极为科技工作者搭建了学术交流、信息分享、成果展示等平台,使科协组织的号召力和凝聚力得到增强。

加强先进人才选树培育。结合全国科技工作者日、科技活动周和全国科普活动日等系列活动,深入乡镇(街道)、村、社区、学会(协会、研究会)、党建联建点等,全面学习宣传科学家事迹和科学家精神达65场次,激励广大科技工作者争做科研成果的创造者、建设科技强国的奉献者、崇高思想品格的践行者、良好社会风尚的引领者。同时,积极打造科学家精神主题展区,使126个党支部成为引领科普事业发展的一面旗帜、10个学会(协会、研究会)成为践行“两冀”理论的标杆、217名党员成为科普先锋、436名会员成为优秀科技工作者。

丰富活动载体,打造特色品牌

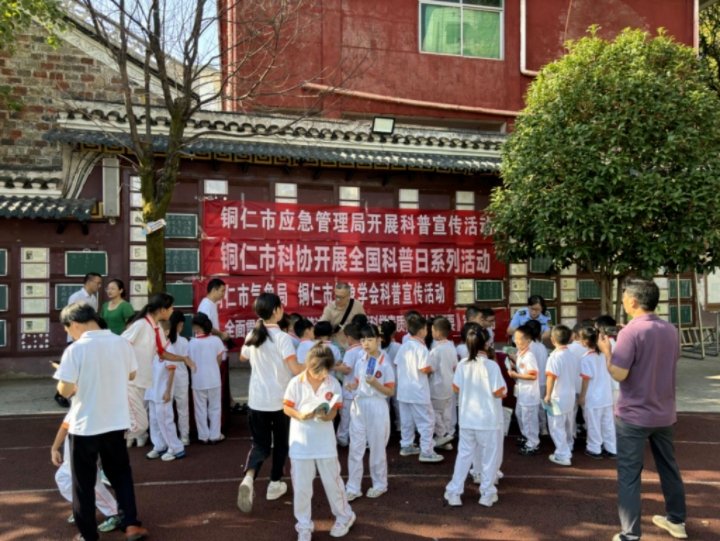

强化科普宣传教育。组织各行业部门发挥行业优势,以“全国科普活动日”“科技活动周”“文化科技卫生三下乡”等重大节点为依托,紧紧结合“中国流动科技馆巡展”“科普大篷车社会化运行”及普及科普进校园、进农村(社区)、进基地等活动,近三年,在全县设各类科技咨询点51个,组织科普咨询宣传活动80次,咨询群众达12.3万次,展出科普展板200余块,印发科普宣传资料60万份(册),建立农民科技书屋77个,投放科普书屋14万册,向“科普思南”“明珠思南”等公众号推送科普宣传信息126篇。

强化科技创新赋能。深化产学研协同创新,发挥科技创新平台“关键量”转化为高质量发展的最大“最大增量”,推动产学研深度融合,构建完善企业梯次培训机制,组建科技特派员思南服务团,深入企业、农村开展科技服务。截至目前,培育乡土人才、土专家、科技致富带头人4655人,引导9家企业与6所学校开展产学研合作,组织申报高新技术企业5家,认定通过高新技术企业3家;组织科技型中小企业入库11家,认定通过中小型企业9家,建成省级“众创空间”1个、省级农业科技园区2个、市级星创天地2个、“思南黄牛工程技术研究中心”1个。

强化科技成果转化。全县科技组织充分发挥现有优势,补短板、强弱项,加大科技成果转化力度,积极探索“金融+科技成果转化”模式,深入开展“百家院所进思南”活动,协同高校院所、科技企业和技术机构等,开展科技成果后续实验、开发、应用和推广,推动需求从企业来、资源到企业去,成果在企业转。帮助企业与6所高校院所开展产学研合作达59次,推动科技成果转化127项。近年来,积极争取到国家、省、市科技项目立项62个,其中国家级科技项目2个,鼓励支持企业开展创新研发活动,获专利授权200多项。

强化科技合作交流。积极利用东西部协作平台,加强与东莞市发达地区科技交流合作,搭建合作载体,创新合作方式,推进协同联动,助力破解科技自立自强短板弱项。以“一园多业”为抓手,投入东西部协作资金180万元在鹦鹉溪镇翟家坝、许家坝打造贵州省第一个5G智慧茶园,实现土壤墒情监测、智能虫情测报、茶产品溯源等智能化,推动茶园管理智慧化,5G智慧茶园被列为贵州省大数据局典型案例。同时,各行业领域以东西部协作平台为契机,不断加强科技交流合作,持续推动科技、文化交流,促进科技创新资源流动共享,助推思南经济高质量发展。(盘玉婷 李军 秦再全)