中国撞击小行星,第一个目标已确认!

9 月 5 日,我国深空探测实验室(天都实验室)宣布,我国将实施小行星动能撞击验证任务,并向世界各国发出了合作邀请。

其实,中国在小行星防御这一领域已经做了很多准备,就连准备撞的小行星都选好了:2015XF261。

那么,为什么要开展小行星防御任务?哪些小行星需要监测预警并防御应对?该如何防御?又为啥是 2015XF261 这个小行星,成了我们要“怼”的第一个目标?

为什么要防御小行星?

1980 年,诺贝尔奖得主路易斯·阿尔瓦雷斯提出“小行星撞击”学说,指出 0.65 亿年前的一颗小行星撞击地球,产生了极大的冲击波和热浪,不仅造成了森林大火和剧烈地震,还引发了巨大海啸和覆盖全球的粉尘(包括硫和二氧化碳等物质)。这导致在地球上约 75%的物种灭绝,其中就包括恐龙。

1991 年,在墨西哥尤卡坦半岛发现了形成于白垩纪和第三纪末期的直径为 200 公里的陨石坑,研究表明该陨石坑是造成恐龙灭绝的小行星遗迹,被称为 Chicxulub 陨石坑。

数值模型分析研究表明,造成 Chicxulub 陨石坑的小行星直径约为 17km,密度约为 2.63g/cm3,以 43000km/h(约 12km/s)的速度从尤卡坦半岛的东北方进入大气层,并以约 60° 的入射角撞击地球。这进一步证明了“小行星撞击”学说。

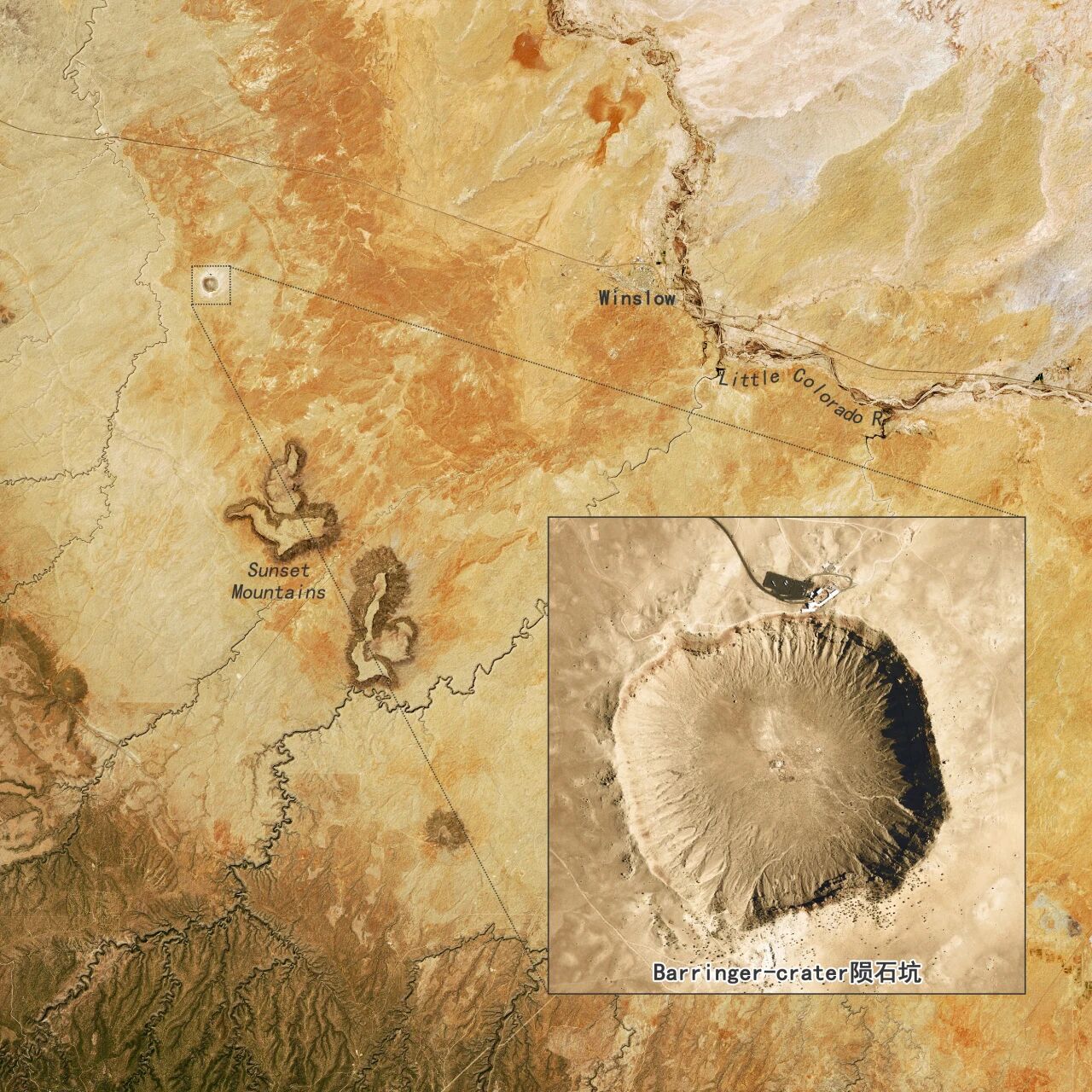

此外,美国亚利桑那州的 Barringer-crater 陨石坑是 5 万年前一颗直径约 50m 的小行星撞击地球造成的。

1908 年,一颗直径约为 40m 的小行星在通古斯上空发生爆炸,导致西伯利亚约 2000 平方公里的树木被摧毁。

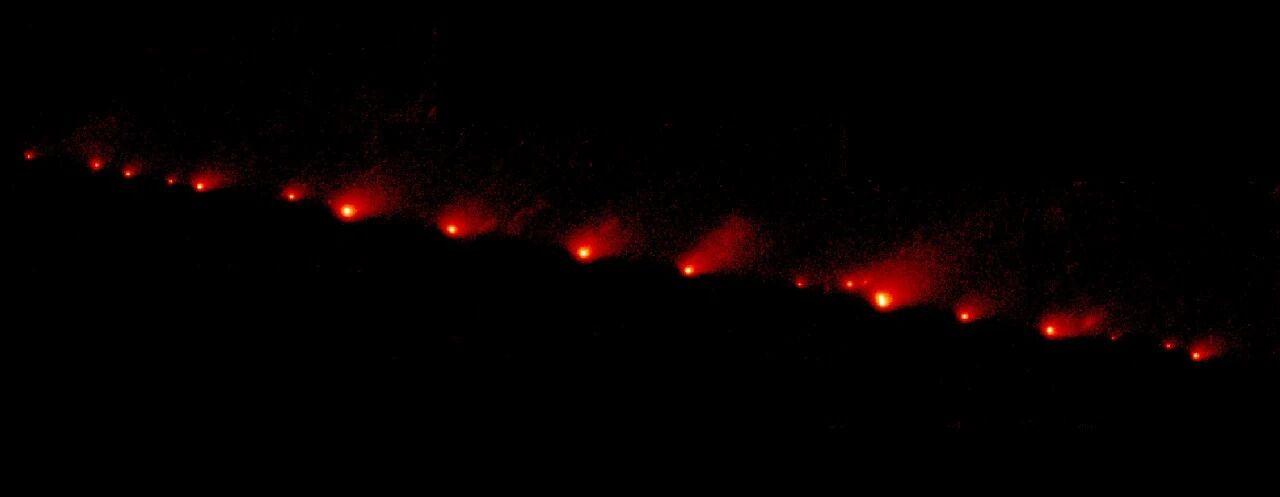

1994 年 7 月,舒梅克·列维 9 号彗星撞击木星,在木星上撞击的影响半径相当于地球大小,彼时用民用小口径望远镜也可看到。

这一系列事件让行星科学家和大众再次意识到,小行星和彗星的撞击对地球生命具有毁灭性的威胁。所以必须通过跟踪监测,预测评估和防御应对等措施来保护地球和人类的安全。

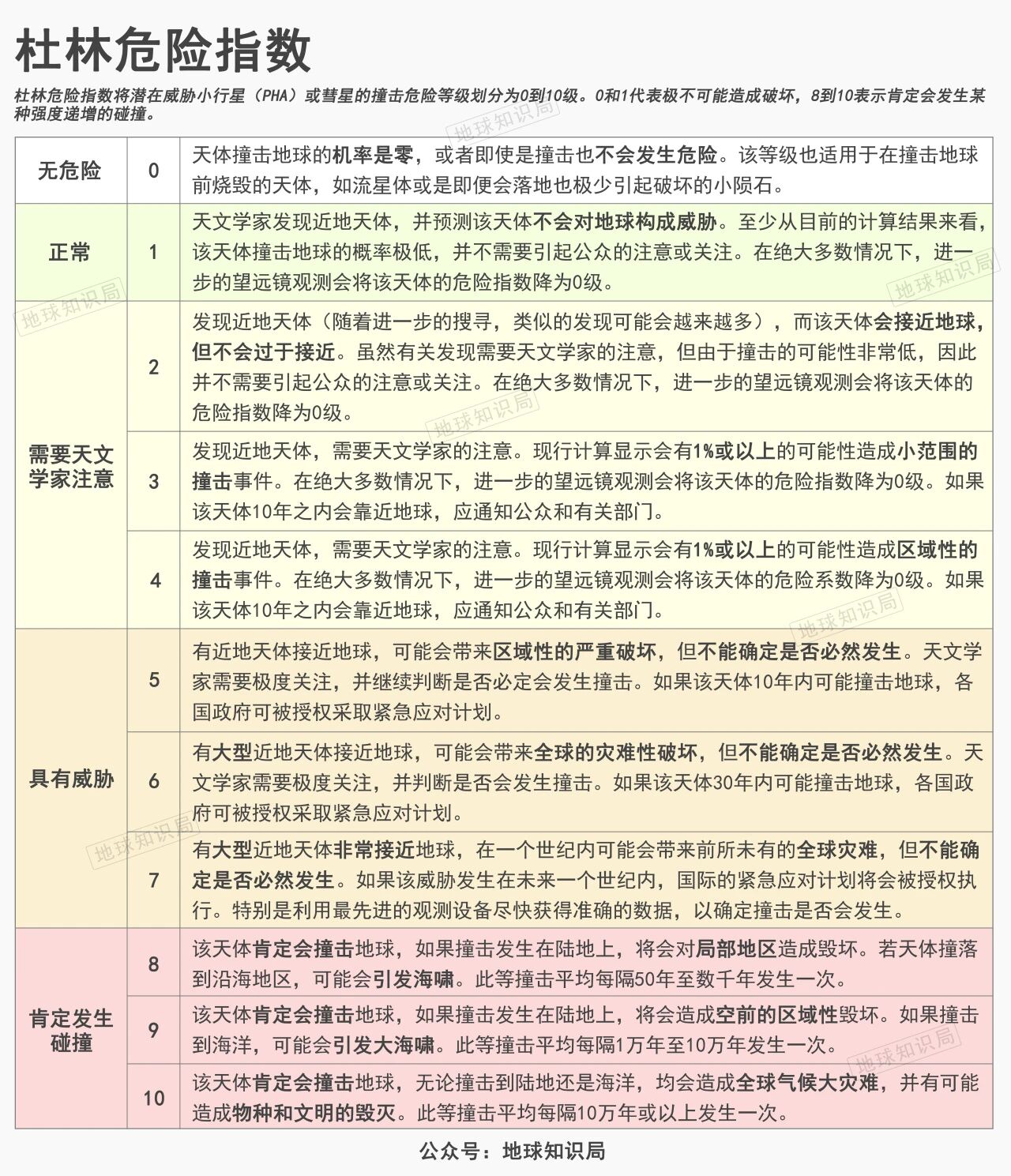

1999 年,国际小行星联合会(MPC)为了促进公众对小行星撞击危险的认识和监测,将小天体撞击危险预测进行了分类:从 0-10,表征了可能撞击事件的概率和后果。详见下表。

哪些小行星

需要监测预警和防御应对?

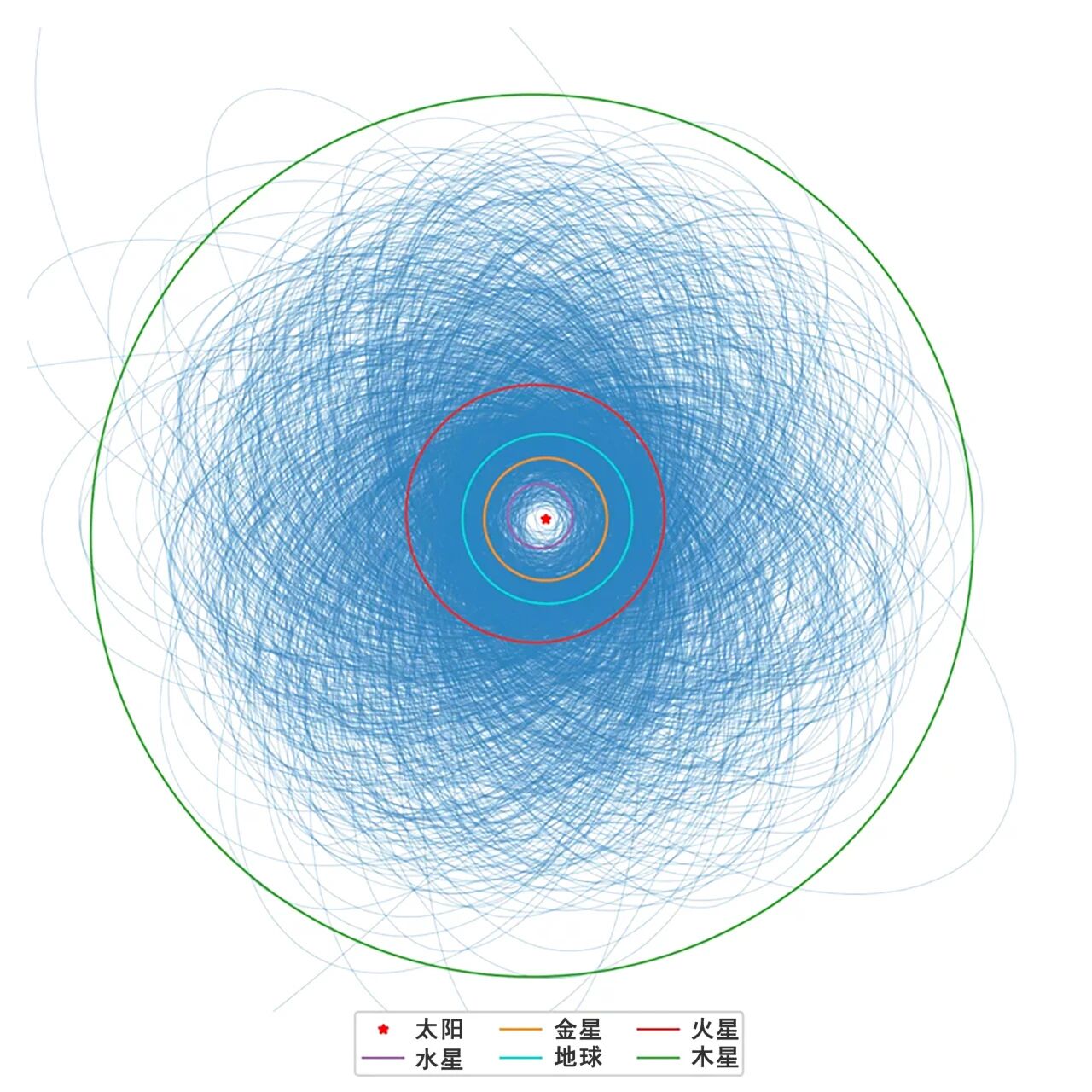

截止 2025 年 7 月 2 日,已发现的太阳系小天体接近 144 万颗,且数量仍在不断增加。根据小天体的公转轨道分布,主要分为近地小行星、主带小行星、特洛伊天体、半人马天体和海外天体等。

在这些小行星中,主带小行星、特洛伊天体以及海外天体由于引力摄动、非引力效应(Yarkovsky/YORP 效应)和碰撞弹射等因素,部分小行星会离开原来的轨道向内太阳系运动。

这个过程中,部分小行星会被木星引力捕获而减少了撞击地球的风险,因此木星也被誉为地球的守护神。

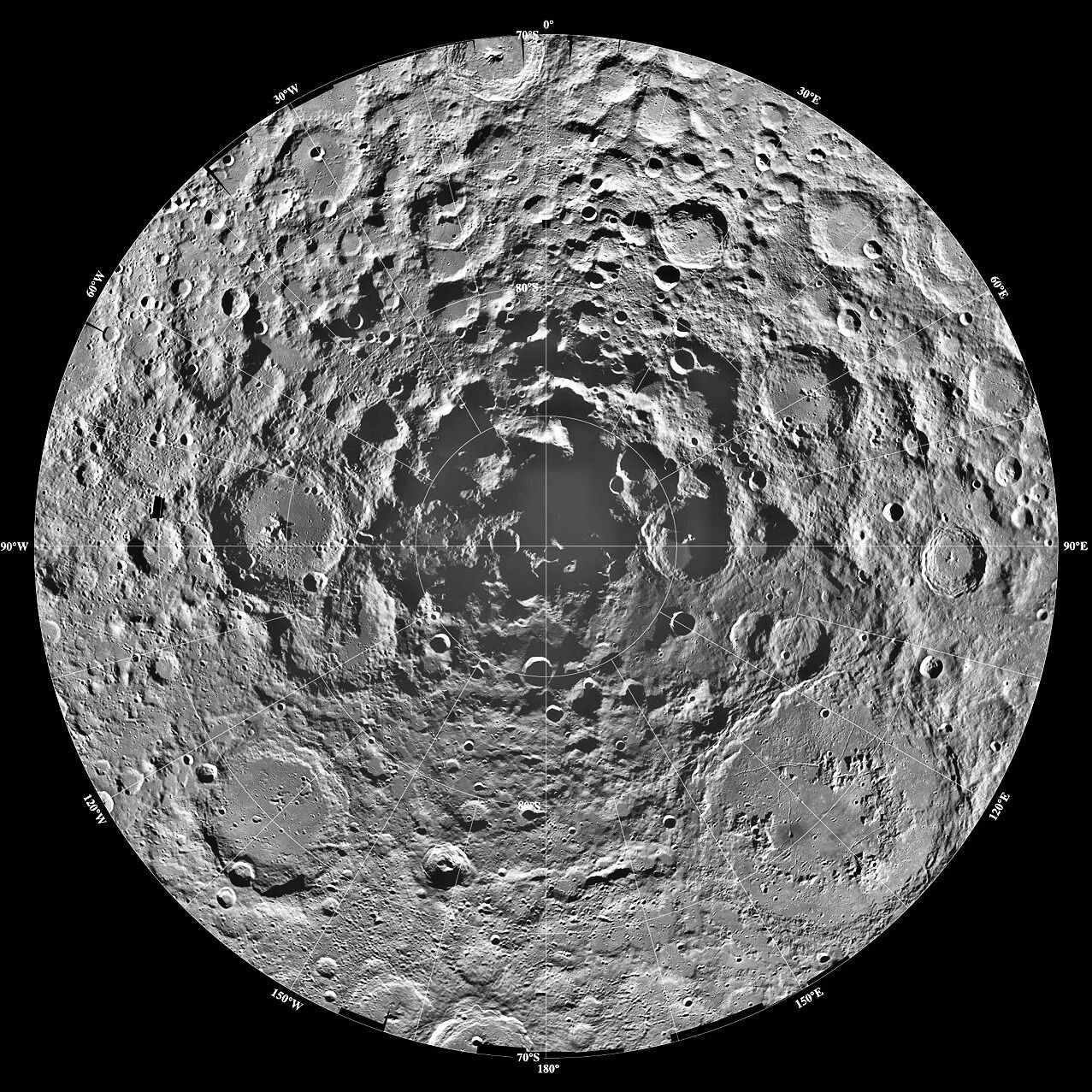

部分被木星引力扰动驱离小行星主带的小行星最终迁移到近地空间,这些轨道不稳定的小行星会被地月系统捕获,月球上密密麻麻的陨石坑就是小行星频繁撞击的结果,然而这只是冰山一角,由于地球引力较大,更多的小行星撞向了地球。只不过因为地球的板块运动、大气运动、海洋占比和生命活动等因素掩盖了陨石坑。

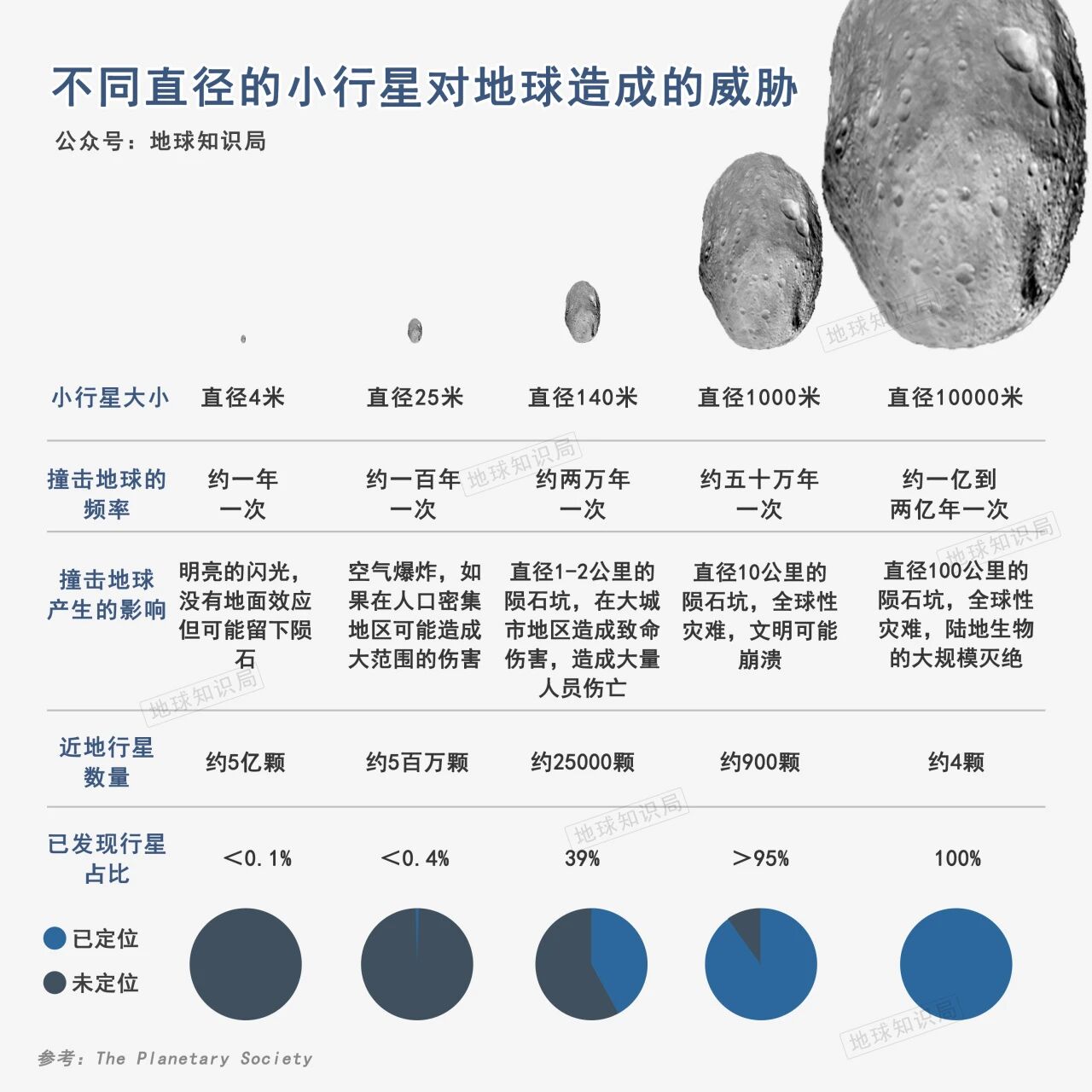

近地小行星的轨道演化相对剧烈且频繁,其轨道与地球轨道交汇而存在撞击风险,而小行星撞击程度主要取决于其质量的大小。不同直径大小的小行星的数量不同,撞击地球的频次不同。

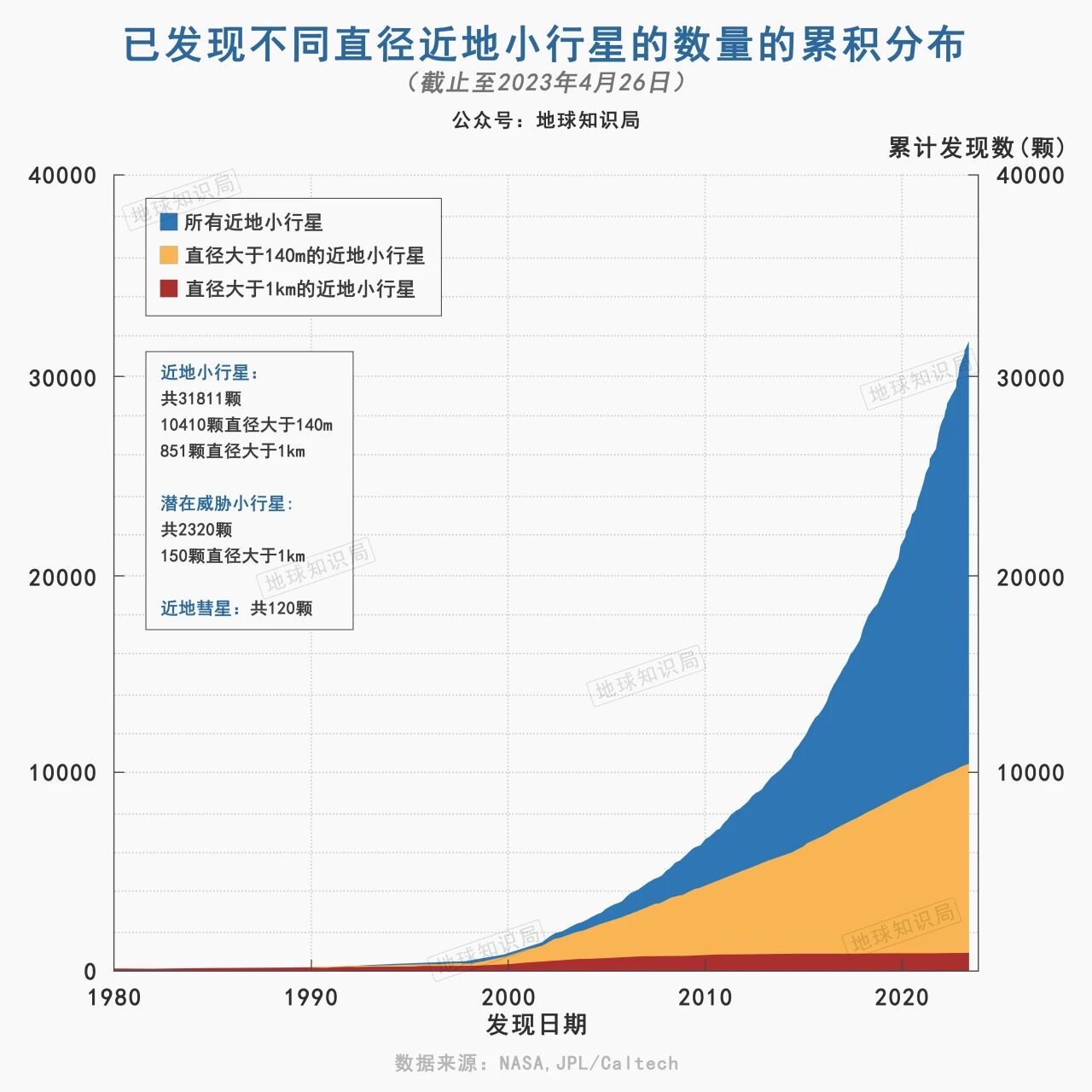

下图呈现了不同直径的小行星对地球造成威胁的统计数据。

如何防御小行星?

如何防御小行星?

小行星防御任务实际上包含两个主要部分,分别为潜在威胁小行星的监测预警和变轨应对。

目前,我们对直径大于 1km 的近地小行星的观测较为完备;还有大量直径小于 1km 的近地小行星未被观测到,未被观测到的小行星中存在大量潜在威胁的小行星。

如果不能对它们进行及时的预警和撞击评估,即不具备战能力,人类也可能无法直接应对小行星的撞击。

目前,承担普查直径大于 140m 以上的近地小行星的地基望远镜项目包括但不限于:卡特琳娜巡天望计划、泛星巡天计划和作为补充的小行星陆地撞击持续报警系统(Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, ATLAS)。我国紫金山天文台的近地天体望远镜也参与其中。

对近地小行星的监测预警和碰撞评估,为变轨任务指定了目标。实际上,小行星防御任务的思路主要有两类:

1、将小行星推离预测或原本的轨道,使其不能与地球相撞; 2、将小行星分解成在大气层中可以燃烧殆尽的无害碎片。 可能的应对方案可以总结为八字——“撞、炸、拖、牵、烧、喷、涂、抛”。 “撞”——动能撞击,即利用航天器直接撞击小行星,使其轨道发生改变。 “炸”——在小行星上空、表面或内部引爆核武器,利用高能量射线蒸发小行星表面的物质,通过形成的高速喷流来偏转轨道或直接摧毁。 “拖”——在小行星表面安装火箭发动机,通过发动机推离其轨道。 “牵”——发射一个飞行器绕行小行星,通过万有引力缓慢牵引,改变其轨道。 “烧”——利用高能激光灼烧小行星表面,通过物质汽化形成的喷流改变其轨道。 “喷”——利用电推进航天器向小行星表面喷射高速离子流,改变其轨道。 “涂”——在小行星表面涂一层漆,改变小行星的反射率和热惯量,利用太阳的热辐射反冲力改变其轨道(其原理为 Yarkovsky 效应)。 “抛“——在小行星上安装挖掘机,挖掘小行星表面石块,并抛离小行星,利用动量守恒定律改变其轨道。 这些手段除了”撞”之外,均处于构想阶段,还未验证。动能撞击已被应用于小行星防御任务(DART),已是较为成熟的小行星防御手段。

小行星防御任务的开展

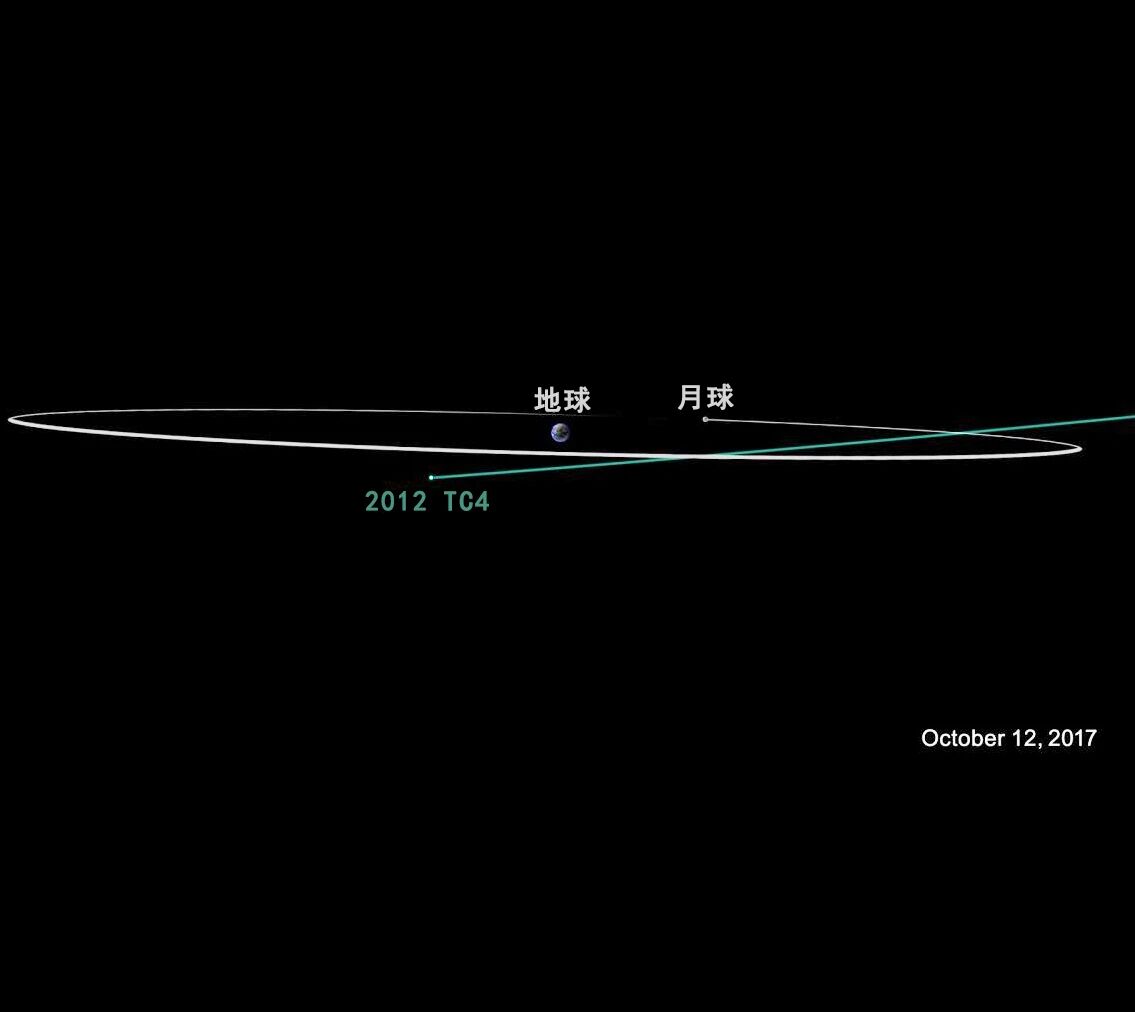

2017 年,为了证明防御策略具有备战能力,国际小行星预警网络(International Asteroid Warning Network, IAWN)以 2012 TC4 为目标开展了一场全球行星防御演习,共有 14 个国家参与了此次演习。

该演习目标是使用全球的观测资源,对该小行星进行联合观测、建模和预测,并测试实时协调和交互网络的能力。尽管由于飓风等不可抗力的原因而使演习失败,但在实时协调和结果共享上取得了成功。国际小行星预警网络会实时更新与地球近交汇的小行星列表。

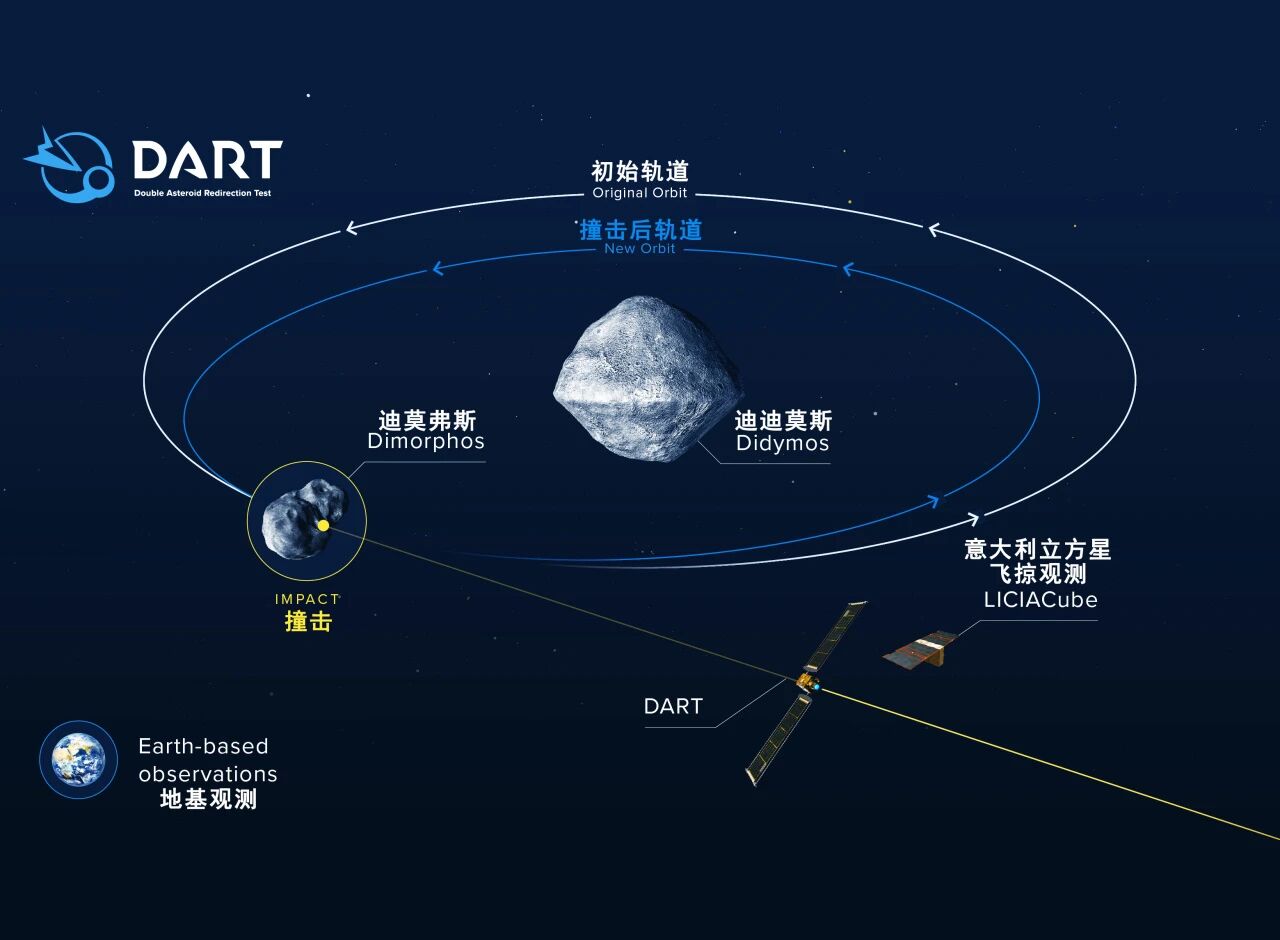

2022 年 9 月 27 日,NASA 的双小行星重定向测试(DART)航天器成功撞击了一颗名为迪莫弗斯(Dimorphos)的近地小行星。该小行星的直径约为 160m,是双小行星系统中的伴星,主星为 780m 的迪迪莫斯(Didymos)。

DART 任务将航天器在距离地球约 1100 万千米处,以约 3.6km/s 的速度撞向迪莫弗斯,并成功将其绕行迪迪莫斯的 12 小时轨道周期缩短了约 32 分钟。

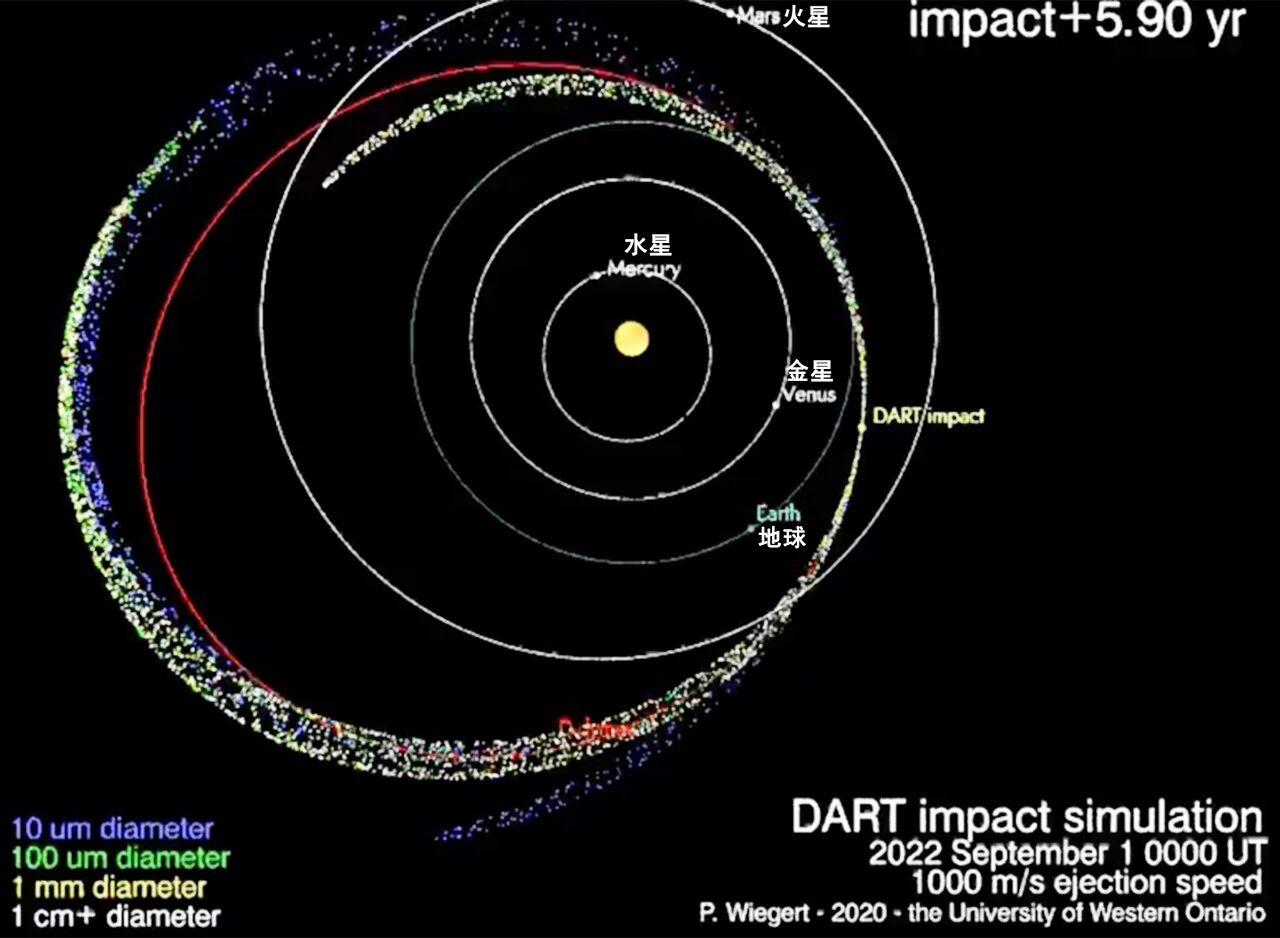

观测表明,撞击后,该双星系统增亮 7 倍以上,并且形成了一条一万千米的尘埃尾。

视频分别是在迪迪莫斯视角下撞击的瞬间和撞击后对尘埃尾的模拟结果。此次撞击实验取得了高度成功,验证了动能撞击防御小行星技术。后续的研究发现,这次撞击不仅改变了小行星的轨道,甚至改变了其形状。

继美国之后,我国也在 2023 年 4 月 25 日公布了近地小行星防御的发展蓝图。

我国的小行星撞击任务首先必须满足 5 个基本条件:

1、撞击后不会对地球产生威胁; 2、目标轨道倾角不大于 7°,偏心率不大于 0.6; 3、在撞击前,地基望远镜至少有一次观测窗口; 4、撞击时,国内的地基望远镜可见,撞击后,3 年间至少有一次观测窗口; 5、目标必须符合在 2025 年-2045 年的任务发射窗口。

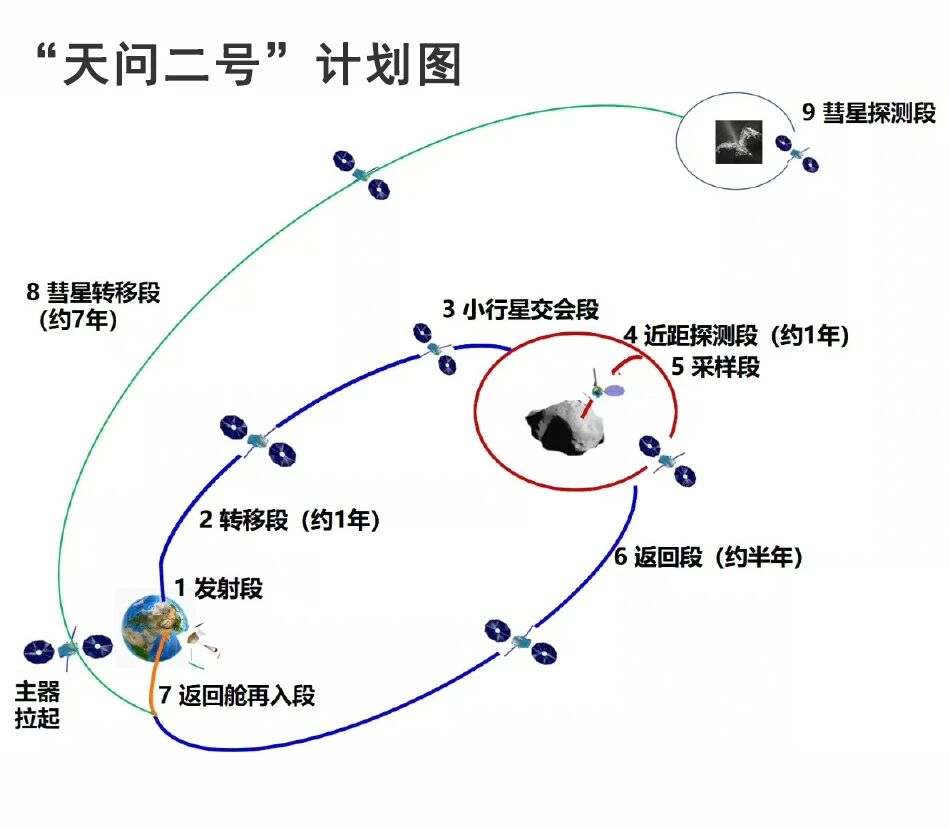

另外,目标小行星的大小还不宜过大。一是节约成本,二是方便评估撞击效果怎么样。 基于这些条件,参与此项目的中国科学院国家空间科学中心、国家航天局和深空探测实验室等机构,将中国小行星撞击的目标初步选定为阿登型近地小行星 2015XF261。 这类小行星轨道的半长轴小于地球,并且远日点大于 0.983 天文单位(一天文单位为地日平均距离),会穿越地球轨道。 科学家通过 2015XF261 的亮度数据,估计其直径约 35.5 米,大小长短正好,最适合开展初步实验。 中国小行星防御任务致力于实现 3 大科学目标和 3 大工程目标。 3 大科学目标为: 1、研究撞击目标的动力学演化规律,探测目标的轨道特征; 2、探测目标的形状、大小、成分和结构; 3、研究撞击动量传递规律,开展地形变化和溅射物分布等研究。 3 大工程目标为: 1、形成动能撞击在轨处置能力,实现在高速下高精度制导和控制能力; 2、实现地基监测和天基探测两个评估模式和方法; 3、建设预警与处置决策支持平台。 这次撞击任务中,探测器将携带光谱及激光三维探测仪、中视场彩色相机、探测雷达、尘埃与粒子分析仪,奔向 2015XF261。对小行星本体和撞击过程进行研究。 而许多前序工作也已经开始: 去年 9 月,中国科学院紫金山天文台成功对一颗进入大气层的小行星 2024RW1 进行了完整追踪。 今年 5 月 29 日,天问 2 号探测器发射升空,将对 2016HO3 和 311P 两颗小天体进行一系列探测任务。现在,天问 2 号还在去 2016HO3 的路上。 近地小行星防御任务的开展不仅有利于保护地球和人类安全,而且将进一步激发人类探索宇宙的探险精神,提高人类进入太空的科技水平。